数字货币不是货币,为何虚拟资产难以承担法定货币职能

加密货币缺乏货币核心价值锚定

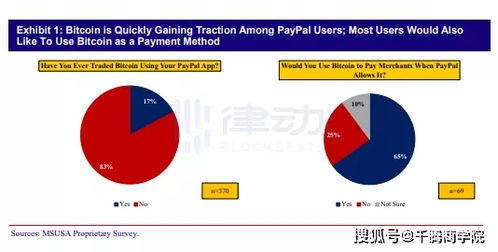

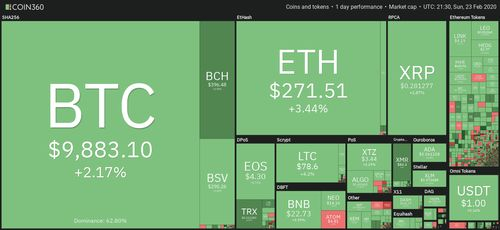

按照国际清算银行定义,货币必须具备价值尺度、流通手段、贮藏手段三大核心职能。比特币等加密货币依托区块链技术实现点对点交易,表面看似乎具备支付功能,但其致命缺陷在于缺乏价值锚定机制。法定货币以国家信用和财政税收作为担保,而加密货币价值完全由市场投机驱动。2022年TerraUSD崩盘事件导致500亿美元市值蒸发,正是这种价值真空的集中体现。诺贝尔经济学奖得主保罗·克鲁格曼指出,加密货币既不像股票代表企业收益权,也不像债券具有利息回报,其价格波动完全不符合货币应具备的价值稳定性要求。

法律框架下的货币属性认定

中国人民银行等五部委2013年明确将比特币定义为虚拟商品而非法定货币。从法律要件分析,货币必须满足三个基本条件:国家法律规定的计价单位、强制流通的支付效力、作为税收缴纳的法定资格。加密货币在这三个方面均存在根本性缺失。美国联邦法院在SEC诉Ripple案中判定XRP属于证券而非货币,该判例具有重要参考价值。更关键的是,根据《国际货币基金协定》第4条款,成员国不得允许私人货币与法定货币并行流通,这从根本上否定了加密货币的货币地位。

社会经济职能的系统性缺失

现代货币体系承担着调节宏观经济、维护金融稳定的重要职能。加密货币在这方面的表现令人担忧:其匿名性特征为洗钱、逃税等违法行为提供便利,据Chainalysis报告显示2021年涉及加密货币的非法交易达140亿美元;挖矿机制造成巨大能源消耗,剑桥大学研究显示比特币年耗电量超过阿根廷全国用电量;再者,缺乏中央调节机制导致加密货币市场呈现强烈顺周期性,2023年硅谷银行危机期间比特币单日暴跌15%,凸显其加剧金融体系脆弱性的风险。国际货币基金组织在2023年金融稳定报告中特别警告加密货币对传统金融系统的风险传导效应。

从货币发展史观察,从贝壳到纸币的演进始终伴随着价值担保机制的完善和社会契约的强化。加密货币虽在支付技术层面有所创新,但其内在缺陷决定其无法承担现代货币的社会经济职能。投资者应清醒认识其高风险本质,监管部门需继续完善相关法律框架,共同维护健康有序的金融生态体系。